胡伟俊:提振消费的关键在于房地产

准确而言,提振消费的关键,短期在于稳地产,长期在于去地产。短期在于稳定房地产市场来稳住总需求;长期在于以财政转型告别土地财政,从根本上提升消费率。

短期而言,提振消费的关键在于稳定房地产市场

自2021年起,房地产市场持续下行。社会消费品零售总额的年均增速,也从2012-2021年的10%降至2022-2024年的约4%。房地产与消费的同步下行绝非偶然。房产占中国家庭财富的60-70%左右,房价下跌导致家庭财富缩水。同时,房地产下行拖累企业投资和政府支出,进而影响就业市场。这些因素均导致家庭减少消费、增加储蓄。

稳定房地产的关键在于扭转预期。预期偏弱导致需求不足,房价下跌,令预期进一步走弱。央行2024年四季度的储户问卷调查显示,只有约15%的受访储户愿意增加购房支出,处于历史低位。

弱预期下,购房者更关注房价走势而非政策优惠,常规政策如降息、降低首付比例等效果有限。类似楼市过热时调控房地产,常规手段同样收效甚微。最终还是靠“三条红线”等强力措施阻断开发商资金流,才使房地产市场迅速冷却。

如何破局?房价由供需关系决定,供过于求使房价易跌难涨。应通过政策创造需求,扭转预期。例如,政府可通过收购土地及存量房、实施棚户区改造等措施,为房地产行业注入资金。同时,需要恢复市场对于民企开发商的信心。购房者往往会因为保交楼的问题,避开民企开发的楼盘。而且债务重组进展缓慢,导致房企的新增融资非常困难。面对这种情况,政府可以为房屋交付提供担保、有序推进债务重组,以降低开发商的信用风险,稳定行业运行。

当然,稳地产并不是促消费的唯一手段。政府也可以通过扩大财政支出来提高总需求,比如全民“发钱”,或者大幅增加社会福利支出。但现实中,稳定房地产或许是最可能落地的政策选项。但具体的政策出台,可能需要等到出口出现明显下行。历史上,从2008年全球金融危机至2020年,外需长期偏弱,房地产作为内需之锚作用凸显。直到2021年出口增长30%,外需激增为调控地产创造了政策窗口。待外需再度趋势性下行,房地产的作用将再次显现。

长期而言,提振消费的关键在于去地产

中国的家庭消费率,也就是家庭消费占GDP的比重,约为38%(2018-22年的均值),远低于OECD国家的59%。笔者在2023年一篇研报中分析了其背后的三大原因。首先,家庭收入占GDP比重偏低:中国为60%,低于OECD国家的65%。其次,家庭的购房支出偏高:中国家庭收入中约19%用于购房,高于OECD国家平均的8%。第三:在扣除购房后,中国家庭仍将剩余收入的22%用于储蓄,而OECD国家仅为2%。

因此,提高中国的家庭消费率有三条路径:提升家庭收入占比、降低购房支出、减少储蓄率。但要看到这些都是表面症状,背后的根源在于土地财政。

首先,在收入分配上,中国公共部门收入中有很大一部分来自土地出让金(2018-22年占GDP的8%),这部分收入最终由购房者支付,从而挤占了相应的消费。家庭收入偏低的另外一个原因在于金融投资收益较低,一方面是家庭财富过度集中于房地产;另一方面在于融资过度依赖土地和政府信用,对资本市场发展产生了一定抑制。

其次,购房支出占家庭收入比例偏高,原因在于土地财政下,住房用地供应受限,使房价相对于收入偏高。根据第三方机构Numbeo的统计,全世界房价收入比最高的十个城市中,中国大陆占了三席(北京,上海,广州)。

第三,扣除购房后,中国家庭储蓄率仍高。土地财政的底层逻辑,在于地方政府通过基建投资来推动土地升值,以获取更多的土地出让收入,从而进行更多的基建投资。在这种激励机制下,地方政府更倾向于基建投资而非社会福利。以医疗支出为例,中国家庭的自付比例高达35%,高于OECD国家平均的19%。由于缺少完善的社会安全网,中国家庭需要为养老,医疗和教育储蓄更多资金。

需要看到,这类长期预防性储蓄和前面提到的短期储蓄不同。居民增加短期储蓄是由房价调整和就业下行等周期性因素导致的。一旦房价企稳,就业回暖,人们会减少储蓄,增加消费。但除非社会福利体系显著改善,家庭仍将为未来不确定性储蓄。

去地产化的改革方向

自20世纪90年代中后期引入的“土地财政”,在历史上发挥了重要作用。在税收能力和资本市场都相对落后的背景下,土地财政动员大量资金投入基础设施,与全球化共同驱动中国经济奇迹。但也要看到,土地财政导致了家庭收入占比偏低,房价偏高,社会福利支出不足,使家庭消费率长期偏低。

三十年后,中国已建成发达的基础设施,而税收能力和资本市场也有长足显著进步。如果想真正提振消费,需要告别土地财政,转向财产税和更完善的所得税体系。这将提升家庭收入占比,降低购房支出比重,并激励地方政府增加社会福利投入,从而减少家庭储蓄、增加消费。

此外,土地财政下房价过高,有房者资产升值,而首次购房的年轻人负担沉重。若将土地收入视为隐形税收,消费倾向更高的年轻群体面临更高税率。因此,财政从土地转向税收,不仅符合公平原则,还将使消费倾向更高的群体有更多资金用于消费。

常见的误区:长期问题短期化,整体问题碎片化

回到本文的核心观点:提振消费的关键,短期在于稳定房地产市场以稳住总需求;长期在于从土地财政转型,从根本上提升消费率。

在这一过程中,需避免两大误区。首先是长期问题短期化:因为“去地产化”是长期目标,便忽视短期稳地产的必要性。近年来的经验显示,虽然家庭购房支出下降,但房价下跌带来的财富损失,加上总需求走弱带来就业市场偏弱,导致人们增加短期储蓄,消费反而变得更弱。其次是整体问题碎片化:只看到表面的症状而非根源,虽能治标但不能治本。只有通过新一轮财政改革告别土地财政,才能推动中国经济从投资驱动转向消费驱动。

相关文章

热潮席卷!地方为何“爱上”办体育比赛?

文/段修健 这个“五一”假期,全国体育赛事热力全开。 2025世界泳联跳水世界杯总决赛将在北京“水立方”上演,全红婵、陈芋汐等名将领衔出战。据北京市体育局副局长石风华介绍,同期群众性体育活动也将同步...

连续提了六年,中央定调明年经济“内需主导”:延续国补,减少消费限制

如何让居民敢消费、愿消费?中央经济工作会议为明年如何提振消费指明了方向。 在12月10日至11日举行的中央经济工作会议上,明确要求明年要抓好八大重点任务,首位即是“坚持内需主导,建设强大国内市场”。...

提振消费扩内需|激活新动能 入境购物热潮重塑中国商业图景

中国商报(记者 陈晴)当外国游客拖着空行李箱奔赴中国开启“扫货之旅”,当“反向中国代购潮”在社交媒体引发热议,一场由政策创新驱动的消费变革正在线下商圈悄然上演。2025年,随着离境退税“即买即退”政策...

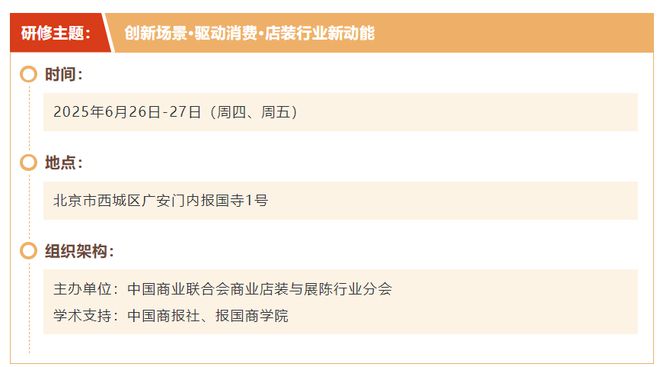

创新消费场景 赋能商业升级 2025年商业空间赋能升级高研班即将在北京举办

提振消费背景下商业空间赋能升级高级研修班即将开班! 当前,我国正加快构建新发展格局,着力以新质生产力驱动商贸流通领域实现质量、效率与动力变革。在此进程中,丰富与创新消费场景,已成为促进消费提质升级、满...

消费增速放缓,这座一线城市要破局

继湖南、浙江、广东、上海等地陆续出台促消费政策后,北京也于近日对外发布《北京市深化改革提振消费专项行动方案》(下称《行动方案》)。 《行动方案》共包括8个部分、24项任务,并为下一阶段提振消费工作制定...

姚洋谈提振消费:激发房地产和地方政府需求

知名经济学家、上海财经大学滴水湖高级金融学院院长姚洋日前在接受新京报贝壳财经采访时 提出,“十五五”对提振消费还可以再拔高一些。 姚洋认为,目前来看,“大力提振消费”这一点放在了“建设强大国内市场...

豫ICP备2024079567号-1

豫ICP备2024079567号-1