360“多智能体蜂群”登场,智能体迈入L4级协同时代

01

智能体步入蜂群协作阶段

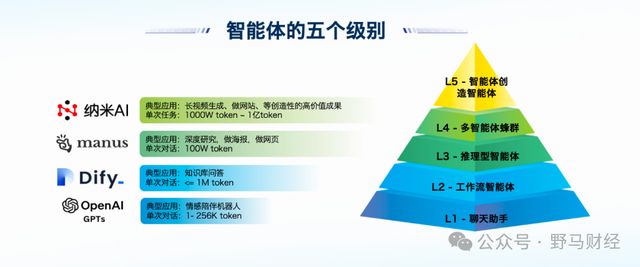

在本届互联网安全大会上,360创造性地借鉴自动驾驶的分级体系,将智能体划分为L1至L5五个阶段,用以界定不同层级的智能体在能力、协作性与自主性上的差异。

最早一批L1级智能体,本质上仍是“聊天助手”。它具备对话能力,能够回答问题、提供建议,甚至陪伴式聊天,但其本质依然是信息入口的延伸,尚未拥有“解决问题”的主动能力;这一阶段的代表,如GPTs或定制化小助手,更多是一种“玩具级”智能体。

随后的L2阶段,则进入“工具逻辑”。大量低代码平台支持用户构建“流程型智能体”,通过预设模块完成内容处理、格式转换、信息调取等工作。这类智能体本质上依然是工具组合逻辑,结果输出依赖人类后续参与,交付的是“半成品”。

而在L3阶段,真正具备推理能力的“智能体”开始登场。它们能够在特定垂类中完成目标规划、逻辑拆解和流程调用,已具备一定的领域深耕能力,但只要任务跨越其知识边界或涉及多领域融合,就会出现协作断层,效率剧降。

也就是说,从L1到L3,智能体的进化始终沿着“个体强化”的路径前进,每一代都更聪明、更能干,却也更依赖自身闭环;这一条路线的尽头,是单体智能的边界。聪明如它,依旧无力支撑起跨角色、跨阶段、跨工具链的复杂任务协同。

来源:360数字安全

360此次推出的“纳米AI多智能体蜂群”,显然是针对这个核心问题做出的结构性回应;与当前智能体系统普遍强调“个体能力”不同,蜂群逻辑的出发点是“协作能力优先”。

对此,360官方给出的定义是“L4级智能体系统”,即通过结构化指挥机制,实现多个智能体之间的灵活拉群、嵌套协同。简单来说,就是不再寄希望于一个万能智能体,而是像搭建团队一样,把擅长不同任务的智能体组合起来,协同完成高复杂度工作流。

多智能体蜂群架构的核心价值,在于引入了“蜂群协作框架”的全新机制;每一个智能体不再是被动执行的子程序,而是作为任务流程中独立的参与者,在统一目标指挥下,扮演具体角色,分工协作。

比如,在一个10分钟短视频的自动生成任务中,可能会有脚本生成、分镜设计、素材调取、配音配乐、剪辑调色等不同的智能体协同完成任务;而在蜂群机制下,这些智能体不只是串行执行,而是可以并发展开、嵌套推进,最终实现“团队产出”。

根据360的数据显示,目前纳米AI智能体蜂群已可实现连续2小时执行超1000步任务不中断,消耗token超2000万。该智能体能力如此强悍,在于其拥有行业领先的多智能体蜂群引擎,这是多智能体蜂群能够支持无限工具调用、无限上下文长度,可以执行无限步骤超级任务的核心。

对此,互联网观察家丁道师指出,“这两年一直在讨论智能体到底处于哪个阶段,但总感觉缺少一个统一标准。周鸿祎这次借用自动驾驶领域的L1到L5分级体系,我觉得是非常有启发的:一方面帮助大众理解了技术进展的层级,另一方面也揭示了当前智能体真正的问题所在。”

02

为什么提出“蜂群路线”的是360?

在智能体行业普遍卷向模型能力、插件生态等方向时,360却选择了一条几乎被忽视的“协同调度路线”。乍看之下,这是一种与主流路径略显分野的策略,但回到360公司自身的发展轨迹中,这一选择既觉得合理,又具有延续性。

对360而言,蜂群路线并不是一时兴起的技术实验,而是其长期“系统思维”的自然延伸。回顾20年来360持续的拼搏和创新:其首创免费杀毒,守护中国网民安全,并在此基础之上,汇集了全球最大的网络安全大数据,解决了看不见的“卡脖子”难题,推出了360安全大脑等等。

来源:360数字安全

所以,360的核心能力从来不是点状产品,而是面向组织级需求的结构性应对体系,这与多个智能体围绕任务进行分工协作的“蜂群模式”,在系统逻辑上高度一致。这也解释了为什么360在描述蜂群能力时,强调的不是单智能体的推理路径或模型参数,而是“嵌套结构”“任务接力”“多智能体间拉群协作”等系统调度能力;这些,恰恰是360过去十余年安全业务的基础能力。

更重要的是,多智能体蜂群并非只存在于研发项目或概念PPT中,而已经开始落地于360的多个产品线之中。

从“一句话生成大片”的视频生成蜂群,到带货翻译、行业分析、知识总结等实际应用,360将蜂群能力嵌入了多个C端与B端产品场景中,让每一套蜂群协作模型都以“任务包”形式服务于终端用户。这种“任务即产品”的模式,也让蜂群不仅是智能体之间的连接逻辑,更成为一种产品形态的承载结构。

在本届互联网安全大会上,周鸿祎演讲指出,“智能体和我们找了一个数字人一样,这种定义出来的智能体能力非常平庸,而且会有明显的任务倦怠,执行多步任务之后就拒绝执行后续的指令,所以必须要通过多个不同专业的智能体进行协作,多智能体才是未来的发展方向。”

所以,“纳米AI多智能体蜂群”选择在ISC大会期间发布,不只是技术宣布,更是一种产业立场的声明,即表示360要用协同智能体系统,去定义AI时代的“组织级生产力工具”。

来源:360数字安全

相比之下,市面上大多数智能体仍停留在“单人作战”的思路里,强调“一个万能AI”,而多智能体蜂群的核心思路恰恰是反其道而行之:不再强调智能体个体的全能,而是构建系统层的分工逻辑与调度机制。如果说大模型比拼的是“一个人能干多少事”,多智能体蜂群比拼的则是“一个组织如何把事干得更高效”;这种差异,不只是执行效率的优化,更是战略思维方式的分野。

“其实回头看360的发展路径,他们提出蜂群协同这件事并不意外。360在整个互联网安全领域已经深耕快20年了,最擅长的就是构建多系统联动的应急机制。我一直认为做大模型这件事,不是只靠参数量拼刺刀;你有没有应用场景?有没有数据闭环?有没有长期的产品演化经验?这才是决胜因素。现在看,国内能形成这种系统力的,其实还是那些有深厚产品线和生态闭环的互联网巨头。”丁道师总结说道。

03

智能体未来竞争趋向“组织战”

“纳米AI多智能体蜂群”的出现,正在悄然推动AI产品形态的一次结构性转变。

过去,我们习惯把AI视为一个“工具”,哪怕它再强大,本质上仍是“一个AI在帮你解决问题”;而如今,多智能体蜂群试图构建的是另一种服务范式:一个AI团队与你共事,共同完成复杂目标。

这背后的差异,并非只是智能体数量的变化,而是系统思维的迁移。传统AI系统讲求的是“单体增强”,一个大模型或一个智能体负责尽可能多的任务,从检索到规划再到执行;但蜂群逻辑强调的是“角色分化”“任务协同”“模块调度”,也就是让每个智能体回归到“专才”角色,在一个更大的目标结构中扮演自己的部分职责。

换句话说,AI从技能模块,进化成了具备组织能力的执行体;这种组织能力的底层逻辑,本质上是一次对“AI系统架构”的重构尝试。

它不依赖单个模型性能极限,而是更像一次“数字化管理体系”的模拟:有目标分解机制,有资源调度逻辑,有任务流程编排,也有上下文维护与进度追踪。这些过去存在于企业、项目管理、人力协作流程中的复杂要素,正在被蜂群体系用智能体重现、复写。

这种重构的意义在于,它让AI有了“系统完成工作”的可能性。过去,我们更多看到的是AI完成某一步工作,比如写个脚本、设计个封面、生成一段视频;而现在,在多智能体蜂群体系下,AI有可能从构思到产出、从拆解到协作,完成整个流程闭环。

相关文章

卡游港股IPO:曾遭央视曝光违规经营卡牌盲盒 未成年人保护不应“纸上谈兵”

今年4月14日,卡游向港交所递交了更新后的招股书,摩根士丹利、摩根大通和中金国际三大投行继续担任其联席保荐人。值得注意的是,这已是卡游近期第二次冲刺港股IPO。 卡游的上市进程可谓一波三折,2024年...

直线飙升!三重利好,集中来袭!

多晶硅的多头正在崛起! 昨天(1日)是铜,今天轮到多晶硅。今日早盘,多晶硅高开之后直线拉升,涨幅一度超过5%。与此同时,光伏概念早盘活跃,玻璃、硅料方向领涨,亚玛顿涨停,欧晶科技、通威股份、凯盛新能...

图解裕兴股份年报:第四季度单季净利润同比减450.35%

证券之星消息,裕兴股份2024年年报显示,公司主营收入11.0亿元,同比下降34.75%;归母净利润-3.57亿元,同比下降4205.4%;扣非净利润-3.7亿元,同比下降26781.32%;其中20...

第四次流拍!杭州张小泉集团一奔驰车60万腰斩至24.6万,公司已被限高

红星资本局1月4日消息,阿里资产平台显示,一个名为“(破)杭州张小泉集团有限公司名下车牌号为浙AE39G6小型轿车”的标的开拍,这是继前三次流拍后的第四次拍卖,起拍价也由60万降至30.72万元。 此...

重组崩盘、证监会立案!9000人彻夜难眠!

南新制药最近的日子可不好过,用“一波未平一波又起”来形容,一点都不夸张。 国庆长假前最后一个交易日晚上,公司连发两条公告,一条是终止资产重组,另一条是收到证监会的立案调查通知书。 再加上前几日第二大股...

大学生开学准备清单:这些必备物品你准备好了吗?

大学的开学季对于许多新生来说是一场兴奋且紧张的冒险。从高中生到大学生的身份转变,不仅意味着新的环境和学习任务,更意味着新的生活方式。在这个新阶段,学会独立生活、合理规划个人物品成为了必备技能。大学开学...

豫ICP备2024079567号-1

豫ICP备2024079567号-1