中央定调!城镇化新阶段,真的来了

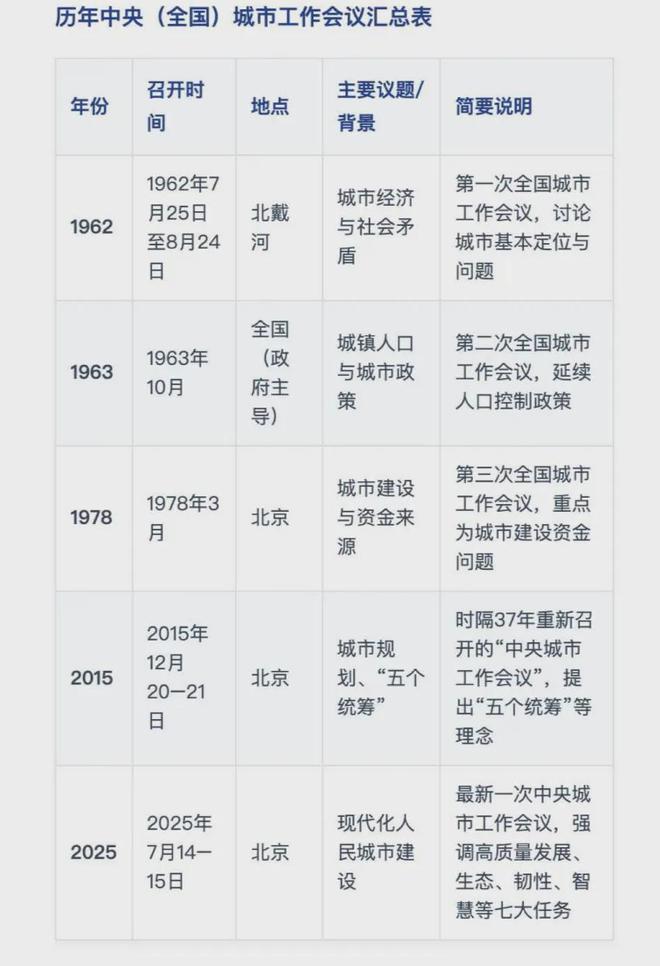

时隔十年,中国城市工作再迎来最高规格部署。

日前,中央城市工作会议在北京举行。这是2015年城市工作会议后,关于城市工作的又一次权威定调。

事关中国城市发展的未来走向,信息量很大。

01

一,城镇化发展的阶段和逻辑,真的变了。

截至目前,中国大地上,690多座城市星罗棋布,9.4亿人生活在城镇。其中,千万人口城市就达到了18座。

经历过去几十年的快速发展,截至2024年底,中国常住人口城镇化率已达到67%。

从国际经验看,当一个国家城市化水平达到70%左右,城市化的速度将显著放缓,进入以质量提升为主的平稳发展阶段。

应该说,当前中国城镇化也在进入这样一个发展调整的区间。

此次会议则给出正式定调:

我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。

并明确,城市工作要深刻把握、主动适应形势变化,实现五个转变:

转变城市发展理念,更加注重以人为本;

转变城市发展方式,更加注重集约高效;

转变城市发展动力,更加注重特色发展;

转变城市工作重心,更加注重治理投入;

转变城市工作方法,更加注重统筹协调。

这种转变到底意味着什么?

仅举两例。转变发展方式,更加注重集约高效,主要就是指对过去的“摊大饼”模式说不。

事实上,过去几年,城市合并、撤县设市、撤县设区的纷纷叫停,就已经对过去那种主要依靠区划调整的方式来实现城市扩张的模式敲响了警钟。

它的背后,实际是推动城市由外延式扩张向内涵式发展转变的必然要求。这也呼应了“城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段”的最新定调。

再比如,转变城市工作重点,更加注重治理投入,主要是指要改变过去重建设而轻治理的模式。

由此,“大拆大建”不再是城市工作的重心,取而代之的是对存量治理的更多投入。

比如,此次会议提出的“七大任务”之一,就是着力建设安全可靠的韧性城市。

其中就包括推进城市基础设施生命线安全工程建设,加快老旧管线改造升级;强化城市自然灾害防治,统筹城市防洪体系和内涝治理等。

近年来,随着各类极端气候频发,这些建设要求可以说很有现实针对性。

02

二,都市圈建设将迎来春天。

会议部署城市工作7个方面的重点任务,第一项就是着力优化现代化城市体系。

其中两个表述,格外引人关注——着眼于提高城市对人口和经济社会发展的综合承载能力,发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈。

近年来随着“零门槛”落户的普遍推行,不少中心城市都经历了一个城市常住人口快速增长的阶段,要让这些人口留得住,并转化为更多的消费力,势必需要进一步提升城市对人口、就业等方面的综合承载能力。

同时,目前常住人口城镇化率虽然达到67%,但户籍人口城镇化率仍不到50%,两者有着17个百分点以上的落差。

要提高城镇化发展质量,加快推动这部分人口的市民化进程,也必然需要继续提升对人口的承载力。

这一最新定调,其实也是对于过去长期存在的一种对于城市人口“过多”的恐惧的否定。也即,人口进一步向城市转移、集中的趋势,至少在未来相当长的时间里是不会变的。

对此,或许有人会说,这与前面说过的不能任由城市“摊大饼”式过度扩张,岂不是矛盾?

这就需要看到另一句话——发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈。

也就是说,更多人口向城市特别是大城市集中,并不等于是向单个城市范围的集中,而主要是流向以大城市为引领的城市群和都市圈。

这一点,在过去几年其实已经在形成趋势。2019年,国家发改委印发《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,成为都市圈建设的元年。

截至目前,全国已有17个“国家级都市圈”获批。这些地方,未来将在承担人口转移和集中上,扮演更重要的角色。

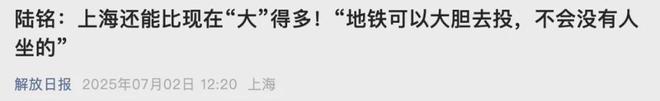

一个值得注意的信号是,就在城市工作会议召开前夕,国家“十五五”发展规划专家委员会专家陆铭在接受采访时就表示,从都市圈角度,上海还能“大”得多。

比如,他举了一个例子:

大家一直说上海是轨交最长的城市,我提了很多次,不要老是这么讲,这不科学。因为上海是一个行政管辖概念的城市,是不能和国外的单个城市这样比较的。光看总量,如果把上海和毗邻的中小城市甚至苏州全部算进来,在这个范围内打包统计所有的轨道交通、包括高铁,我们的总里程比东京都市圈要少差不多1000公里。

事实上,近几年中国不少城市的轨道交通建设,都正在跨入都市圈时代。

如前不久,深圳、东莞就宣布正在推进两条跨市地铁对接:已运营的深圳6号线支线将对接东莞1号线,即将通车的深圳13号线北延段将对接东莞5号线。

这预示着,在市内轨道交通建设明显降温之下,都市圈轨道交通或仍存在一定的发展潜力。

03

三,房地产发展新模式,真的要来了。

谈城市发展,少不了一个关键词——房地产。

这也是外界对于这次会议的一个重要关注焦点。

关于房地产,会议有几个直接表示:

以推进城市更新为重要抓手,大力推动城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效;

加快构建房地产发展新模式,稳步推进城中村和危旧房改造;

严格限制超高层建筑,全面提升房屋安全保障水平。

这些表述,都并不是首次提出。但再次被重申,显然意味深长。

如构建房地产发展新模式,近几年随着“房地产市场供求关系出现重大变化”,已在多个重要场合被提及。

至于会议提到的“城市更新”、“城中村和危旧房改造”,将会释放一定的房地产新空间,但和过去的“推倒重来”模式天然有别。

一句话,指望房地产重回过去那种“高歌猛进”的状态,显然不可能。

关于对超高层建筑的限制,早在2021年,多部门就联合发文明确,从严控制建筑高度。并明确:

一般不得新建超高层住宅。城区常住人口300万人口以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑,不得新建250米以上超高层建筑。

城区常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑,不得新建500米以上超高层建筑。

公开数据显示,目前中国超过150米的建筑已经有2964座,其中超过200米的有964座,超过300米的有102座。世界最高的十栋超高层建筑中,有六个在中国。

这组数据,或许将很难再增加了。

种种现实,以及最新的定调表明,从城市发展的阶段,到发展模式,再到房地产发展方式,不管愿不愿意,都正在经历一场深刻的转型。

包括但不限于:从增量到存量,从数量到质量,从外延到内涵……

谁能顺应这一新变化,谁就能在新阶段,建立新的竞争力优势——企业是,城市也是,人也是。

相关文章

广州白云机场T3投用:这座城市的野心,在天上

都说机场是许多人认识城市的第一站。那踏入广州白云机场T3航站楼的那一刻,温柔将是你对广州的第一印象。 区别于传统机场里冷硬的石材地面,脚下延伸的是细腻柔软的云纹羊毛地毯——8万平方米的地毯用量,创下了...

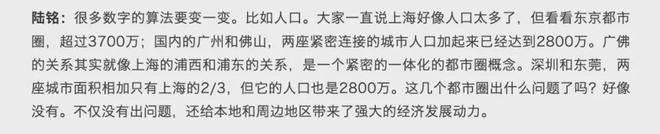

中国城轨TOD指数最新公布!成都上榜全国成网城市综合排名TOP5

微成都报道9月19日,中国城市轨道交通TOD论坛2025青岛年会正式发布《中国城轨TOD指数报告(2025)》(简称“报告”)。其中,成都上榜成网城市TOD指数综合排名第五位。 据悉,该报告分别依托...

卖不出去的写字楼要改成住宅区了?

来源:图数室(ID:sina-tushushi) 时隔8年,上海在一线城市之中率先对“商改住”禁令作出调整,出台《关于推进商务楼宇更新提升的实施意见》,鼓励楼宇因地制宜拓展租赁住房等功能。 这一转变,...

《公园城市指数(2024)》出炉!成都获评“方向冠军城市”,人气活力连续两年第一

微成都报道随着中央城市工作会议精神的深入贯彻,城市未来发展方向成为热议焦点,当人们对“理想栖居”的向往愈发强烈时,2025中国城市规划年会近日发布《公园城市指数(2024)》(简称《指数》)。其中,成...

取消高速收费打响第一枪,巨大的连锁反应开始了

作者 | 布语 取消高速收费,终于打响了2025年的第一枪。 四川省交通运输厅发布通告: 9月4日24时起,成绵高速公路停止收费; 9月17日24时起,成都城北出口高速公路同步终止收费。 事实上,近...

香港这么发达,为什么还用竹脚手架?

来源:快刀财经(ID:kuaidaocaijing) 今天聊一个很有意思的话题,作为全球第三大金融中心,香港的GDP总量突破3万亿港元,香港这么发达了,为什么还竹脚手架? 近期的香港火灾事故中,香港特...

豫ICP备2024079567号-1

豫ICP备2024079567号-1