微软全球资深副总裁张祺:未来公司要么大,要么小,中型公司将急剧收缩

目前,张祺在亚洲领导Microsoft AI团队,包括微软Copilot、必应搜索、微软广告、MSN信息流、Edge浏览器、大数据平台、企业智能代理、Agent Infra的产品,研发,和业务扩展。同时,作为微软亚太研发集团CTO,他还负责制定集团的整体技术发展战略,并推动“与中国共赢”合作和探索新的业务领域。

IBM前任CEO郭士纳曾将带领IBM的10年,总结为“大象会转身”。在张祺的总结里,微软对AI时代的理解和引领,更像是The Elephant Can Dance(大象能跳舞),并且是优雅地跳舞。张祺对《中国企业家》提到了三点:

第一,大公司不仅要能选对方向、选对赛道,最重要的是,要能快速迭代,甚至比初创公司还要快、还要坚决。

第二,要保持成长型思维。成长型思维的核心不是“know-it-all(了解一切)”,而是“learn-it-all(学习一切)”,不是自以为无所不知,而是保持学习的心态,以更加谦虚的态度去理解和判断未来的技术、产品、商业布局,同时以更加开放、合作的态度去共建生态。

第三,等待创新是绝对不可能的,而且等待是非常危险的。你肯定会犯很多错误,但这些错误和你可能拿到的未来机会相比,或者和可能错失的机会成本相比,都是微乎其微的。

张祺还看到了更深层次的变革。2023年初,他在微软内部的一个战略会上提出了“单人创业家思维”,即OPE(One-Person Entrepreneur)。

什么是单人创业家?

这个理念源于一个观察:通过颠覆性创新技术,结合“单人+AI即团队”的协作模式,可以实现前所未有的高效创新。它旨在探索并挑战——在AI的赋能下,个体究竟能做到什么,以及将如何重塑未来的工作方式。在这种新范式下,每个人都可能成为一个创新引擎。

张祺说,现在很多公司都在用极少的人完成极高的产出,他们的ARR(年度经常性收入)增长非常快,商业闭环完全在线化,整个模式和传统企业完全不同。OPE模式的核心价值在于:一个人加AI,可以无限放大个人的能力边界,甚至重塑组织形态和商业逻辑。

张祺举了一个例子:他团队中的一位产品经理,从未写过代码。仅仅用了7天时间,花费5美元订阅AI产品,做出了一个简约版的Bing(必应搜索),还附带了记忆功能。在传统流程下,这样的产品至少需要两三个月、十几个人、几十万上百万美元的投入。

Not tocompete withAI, but to competewith AI(把AI当队友而非对手),这是张祺的核心观点。

据《中国企业家》了解,如今在微软,超过90%的代码任务都由AI完成。张祺所带领的团队里,每个人都付费订阅了包括OpenAI、Claude等头部公司的AI功能——有人一年要为此花费数千美元。

张祺预测,未来创业,公司要么变得更大,要么变得更小。中间状态的公司,正在极速收缩。

传统的线性思维不足以解释智能化带来的改变,张祺建议科技公司以及每个人要具备“垂直思维”。“你要把自己‘放在未来’,再回头看现在,用这种方式去对比过去,才能更接近正确的判断。即使斜率不完全对,也不会偏离太远。”

以下是《中国企业家》记者与张祺的专访对话,有删减:

微软50年:一定要站在最前沿

《中国企业家》:微软经历过多个技术周期,比如PC时代、移动互联网、云计算等。你在微软工作了20多年,对这些转型应该有很深的体会。是不是正因为经历过这些周期的锻炼,才更有能力应对今天的AI浪潮?

张祺:确实有很大的关系。微软在PC和Office时代绝对是王者,微软引领了整个PC浪潮,包括生产力工具,是上一波浪潮的核心推动者。

其实在移动领域,微软在很长一段时间里也是引领者。Windows Mobile 6.0到6.5的时候(2008年和2009年),我还和Windows Mobile团队有过很好的合作。那时候,我们的市场份额是百分之九十多,Windows Mobile在移动市场几乎是绝对领先的。

但由于对Windows生态的过度依赖,微软出现了商业模式的问题。因为Android是免费的,它和OEM手机厂商的关系突然发生了改变。我们当时没有做出足够的判断,所以这种经历给我们很多警醒:一定要站在最前沿。

云计算这一波,我们实际上赶上了“末班车”。我们开玩笑说,最后一刹那,微软才真正踏上了正确的下一轮赛道。

我们在基础设施上的持续投入,加上对生产力工具的提前布局,比如Microsoft 365,以及(各类产品)之间的协同配合,使得我们的企业云业务增速非常快。这一波投入奠定了微软今天的发展基础,也为我们下一轮在AI上的投资打下了根基。

在这个过程中,微软CEO萨提亚·纳德拉提出的Growth Mindset(成长型思维)非常重要。成长型思维的核心不是“know-it-all”,而是“learn-it-all”,不是自以为无所不知,而是保持学习的心态,以更加谦虚的态度去理解和判断未来的技术、产品、商业布局,同时以更加开放、合作的态度去共建生态。

还有一个重要维度:在某个领域落后并不可怕,只要学习速度、迭代速度足够快,敢于在正确的赛道上押注资源,长期投入,就能发挥人才、技术、产品、商业和生态优势。

《中国企业家》:微软面对AI浪潮,是会选择激进式地跳入下一波技术变革,还是采取渐进式的改革路径?你们的战略思路是怎样的?

张祺:我们对AI的拥抱和转型非常快。我们开玩笑说,The Elephant Can Dance(大象也能跳舞),而且是优雅地跳舞。从我们跟OpenAI合作开始,到产品发布,微软大概一年里发布的产品数量,可能超过了过去10年发布产品的总和。

来源:AI生成

从做代码开始,比如说GitHub Copilot,再到对话,比如2023年发布(基于GPT)的Bing,对Microsoft 365的整个布局,以及Dynamics(客户关系管理系统)、Security(AI优先的端到端安全平台)、Azure、Windows、PC硬件,甚至Gaming(游戏业务),整个产品矩阵都代入了AI,包括Copilot by the Stack(技术栈,支持企业IaaS、PaaS等服务)。

在这样一家50年历史、二十多万员工的企业里,能做到这种转型,真是前所未有。我觉得甚至比初创公司还要快、还要坚决。

《中国企业家》:微软的产品线非常庞大,你们怎么决定技术迭代的节奏?

张祺:首先,我觉得在AI的能力输出上,我们看到了上游的趋势。当智能可以像水和电一样,它带来的体验改变、用户价值提升、企业效率提升,包括生产力和生产关系的变革,是可以清晰看到的状态。

所以,我们更希望的是,通过努力做创新的引领者,改变产品,改变服务,把能量赋能在产品里,通过云平台赋能给企业客户和开发者。这是一种“时不我待”的感觉。

创新是一个“水涨船高”的过程。你必须在最前沿引领变革方向,拿到足够及时的反馈,判断下一阶段可能的分支点,尽早做技术判断、战略规划,并且以强执行力推进。我想强调的是:AI一年,人间十年。

我们最近有个观点叫“垂直增长”。如果你看最近AI的变革,从ChatGPT发布到过亿用户,到GitHub上的repo(代码仓库)获得过万星标,甚至一些AI初创企业,ARR过千万美元,这个速度放在时间轴上,跟过去所有的创新相比,都是垂直的,不再是传统的指数增长。

在这种垂直增长、快速变革的情况下,没有任何一家公司,无论是大公司、资源型传统企业,还是初创公司,都不可能被动等待创新。在AI这一波浪潮中,更没有人可以说“等机会来了再行动”。

Agent将颠覆各种商业模式

《中国企业家》:你认为,现在基座模型的能力已经进化到边界了吗?

张祺:我觉得还没有达到那个阶段。Scaling Law(规模化法则)在很多维度上仍在延展。你可以看到,从OpenAI模型的发布来看,GPT-5这次更像是一个rather(迭代版本),它做了很多改进,努力在多个方向提升。

我们有CoT,即Chain of Thought(思维链),现在又出现了一个CoD,即Chain of Debate(争论链)。最近,微软的Health团队做了一个非常有意思的研究:它让AI在多个维度上随时调用最优模型,不受限制,并且让它们扮演不同角色,通过几步,最终拿到最优结果。测试结果非常惊人,甚至超过了人类最优秀医生的水平。这就是CoD的威力:模型之间互相辩论,最终得出更优解,带来了全新的可能性。

来源:受访者

《中国企业家》:大模型与Agent的发展、演变逻辑,跟移动互联网是不是非常不一样?似乎不再是线性的?

张祺:跟移动互联网相比,我觉得有一些共性。但这次最大的不同在于,正如我们刚才提到的Agent,很多创新的规模变化,包括交互方式的演进,都是基于智能体这种形式来拓展的。

举个简单的例子:人类在浏览网页时需要看到非常漂亮、设计精美的页面。Agent则不一定,它更关注信息获取效率,效率成为最核心的价值。

再比如搜索引擎,人类可能需要查看10个链接,因为认知能力在单位时间内只能处理有限的信息,而Agent可以同时处理多个链接,并快速汇总信息。像AI Search、Copilot的Search,都在做类似的事情,它们正在改变整个信息获取的方式。

我们再来看互联网广告。广告是给人看的,还是未来是给Agent看的?如果是给Agent看的,那广告的呈现方式又会是什么样?这需要重新思考和演进。

再比如支付。中国的移动支付已经非常领先了,但当进入Agent与Agent之间的交互场景时,尤其是在大规模系统中,一个Agent可能会调用多个其他Agent,并进行价值传导。你给一个Agent付费,它可能还要再给其他Agent付费,这种价值链需要层层传递。所有这些事情都需要重新设计和演进。

所以我认为,与移动互联网相比,一个非常重要的维度就是智能体所带来的“强智能化”。智能成为最核心的能力和价值体现,而且底层模型还在不断延展,行业化的趋势也越来越明显。

《中国企业家》:这个趋势对中国整个互联网的影响已经开始了。

张祺:长期以来,中国凭借庞大的人口规模和勤奋务实的精神,在全球化进程中,在世界经济中建立了制造业等多个领域的重要地位。后来进入“工程师红利”阶段,我们的STEM(科学、技术、工程、数学)学生数量庞大,推动了移动互联网的发展。这不仅是网络用户规模的增长,更是因为大量的开发人员、研发人员、产品人员的参与,形成了强大的推动力。

但当进入AI时代后,拼的就不再是人力,而是算力、电力、能源和芯片。你不可能比一个Agent更刻苦,它可以全天候工作。当AGI或AI技术达到一定水平后,智能体的能力将足够强。

在这种情况下,我们下一步要思考的是“数字人口红利”。Agent可以被视为数字人口的代表。我们如何在拥有8个billion人口的基础上,发展出8个trillion级别的Agent系统?如何进行规划、引领、实施?如何构建其价值体系?甚至在整个社会经济结构中,人类与AI之间的交互如何保障?如何把握住这波数字人口红利的领先性?只有这样,我们才能在全球劳务市场、全球价值体系、全球供应链中真正占据一席之地。

《中国企业家》:Agent的商业模式在哪里?还是像移动互联网时期的广告吗?信息或者广告,它究竟是给人看的还是给Agent看的?

张祺:我觉得广告一定会是一个非常重要的商业模式,也是价值传导和变现的重要方式。我们其实也在做很多尝试,包括Results as a Service(RaaS)这样的模式,以及其他多种探索。另外,我认为订阅服务一定会成为另一个非常重要的维度。

《中国企业家》:但付费订阅在移动互联网没有成为主流的商业模式。

张祺:订阅服务从20美元到200美元,甚至到2000美元,它越智能,行业越精越专,它能带来的价值就会越来越高。所以很大一部分价值就会传导到服务里面去。

我们团队里就有最强的工程师在乐此不疲地使用高价的付费工具,因为越强的人越能发现这些工具对他的价值。比方说98%的代码都是AI写的以后(我们团队最近最创新的一个项目就是这样),工程师就转变成了架构师,能够飞快地反馈,把生产效率提升到极致,所以这里面会出现“10倍工程师”甚至“100倍工程师”。

商业的本质还是在这里:比如说订阅服务,以前的订阅服务可能只是定义一种数字化服务,但未来可能会定义一种“数字员工”,把传统的工作模式和其他体系结合起来。

未来“学科”可能会消失

《中国企业家》:是不是因为Agent或者因为AI能力的这种提升,你才会提出“单人创业家”这样一个概念?还是你很早就意识到这是一个趋势呢?

张祺:两年半前,我提出了“单人创业家”的理念,当时像Agent,包括Coding Agent的一般泛化代理都还没有出现。我提出大概8个月以后,山姆·阿尔特曼提出了类似的概念,叫“单人独角兽”,他更强调的是创业结果。

人的大脑在做判断时,非常擅长做回归(regression),也就是说,我们回头看过去发生的事情,用线性思维去描述、总结,这对人类来说是很自然的。但人的大脑非常不擅长判断指数性增长,因为它没法直觉地理解这种非线性变化。我们习惯依赖先验规则和经验,回顾过去,再基于此推测未来。

来源:AI生成

如果你想在指数性变化的环境中做出判断,就必须采用一种完全不同的思维方式:强迫自己站在未来的视角回看今天,然后去预判可能发生的状态。即便如此,指数性增长仍然极难预测。你一定会犯错,但没关系,关键是要有快速反馈机制,不断纠错。

基于这样的思维方式,我之所以能预判“单人创业家”模式,或者说“人和AI的加成”会如何演进,就是因为抓住了几个锚点。当“智能涌现”出现后,你会发现一件事:你可以问AI任何问题。即使你不会写代码,没学过化学,AI也能帮你解决复杂的化学、数学问题。

在这样的环境下,我形成了一个很强的理念:“Discipline(学科)”——也就是传统意义上的“专业”将会消失。过去的软件开发,需要程序员学习代码、算法、计算机架构,经过多年训练才能成为合格的开发者,还要细分前端、后端、设计、发布、用户增长、运营等专业角色。但未来AI可以帮你完成大部分工作,这些专业壁垒会被抹平。

那么问题来了:在AI的加持下,一个人能做到的极限是什么?一个组织在这种环境下,会变成什么样?这就是OPE模式的核心思维:一个人+AI=一个团队。一个人可以完成过去需要一个团队才能完成的事情,甚至做出更了不起的成果。

《中国企业家》:在大公司内部实践“单人创业者”理念,会不会受到流程、荣誉体系等组织机制的限制?这种模式适合在大公司里落地吗?

张祺:OPE里的E,更多是一种概念。Entrepreneur的精神,并不是说你一定要去创业才能完成这样的一个闭环。E的核心是,你一定要以闭环的方式去完成一件事情,而这件事情可以在一个小组里完成,可以在大公司里完成,也可以在创业环境里完成,其实没有什么关系,它更像是一种思维方式。

《中国企业家》:如果AI在创业中扮演越来越重要的角色,那人的价值在哪里?创业的主观能动性还重要吗?

张祺:人的作用会越来越大。只要一个人有想法,想做这件事,他可能只需要花5块钱,就能调动近似微软这样的大公司需要花费几百万美元、两三个月时间、十几个人协调才能完成的资源,而且效果还更好。你想,这样一种创造力的释放是多么了不起!

《中国企业家》:未来还需要有“公司”这种组织形式吗?

张祺:我5年前提出的:工作(work)会变成任务(task)。用英文来说,工作会被拆解成任务。但在过去,这种任务分发非常困难,需要人,需要经理,需要有经验的人去把一个工作拆解并分配给个体员工——Senior分给Junior,上级分给中层,再逐级下发。

而现在,大模型最强的能力之一就是Reasoning and Planning(推理和规划)。这意味着,工作可以非常容易地被拆解成任务,并自动分发出去,因为这种平台可以清楚地理解供需关系,知道你要做什么,并自动匹配资源。

举个例子,我大概在三五年前,给LinkedIn写过一个很短的memo,认为他们未来应该是一个任务和人才的双向匹配平台,而不仅做简历的对接平台。企业告诉平台需要完成什么任务,简历告诉平台有哪些人才,由平台完成对接。未来,这个过程不仅仅是人与人的对接,还会包括数字员工(Digital Workers)的对接。

另外,原来我们讲全职员工和兼职员工,未来这些概念都会被打破,最终都会变成“碳”和“硅”的融合体——人类员工带着Agent,和数字员工交织在一起,形成新的工作形态。

再说专业领域,我刚才提到过,专业的边界会越来越模糊,最终都会变成“全栈”。这里的全栈不仅仅是软件开发的全栈,而是跨越化学、物理、生物、医学、财务、HR等所有领域的全栈。

组织架构也会随之改变。它的核心作用是帮助你更好地协调、更高效地完成任务。大模型的推理和规划能力,会让这种组织变得更加智能化、更公正、更全面、更高效。

《中国企业家》:Agent时代,CEO或创始人该如何管理员工?将来的工作会变成什么样?

张祺:你一定要站在指数点上去回头看,预判你将来的公司、你的组织、你的人才梯队会变成什么样。实际上是强迫自己站在指数点上往回看,翘起来然后往回看。

相关文章

贸易战阴影下,微软宣布Xbox主机、游戏及配件涨价

周四,微软上调Xbox游戏、主机及配件的价格,此举恰逢贸易战对游戏行业供应链的影响存在广泛不确定性。此次调整影响了部分新的第一方游戏,意味着在这个假日季,消费者在面对美国总统特朗普大范围进口关税所带来...

微软计划构建自有人工智能体系

近日,微软正加速推进其人工智能生态独立化战略。 据知情人士透露,公司近期与哈佛医学院达成合作协议,计划利用哈佛健康出版公司(Harvard Health Publishing)出版的专业健康内容,强化...

OpenAI「割席」微软,复盘兄弟反目往事丨氪金·大事件

AI战场上的两个常年劲敌——OpenAI和谷歌——出人意料地站到了一起。 6月10日有媒体援引消息人士称,二者的合作已经于今年5月正式敲定,谷歌云将为OpenAI提供新的算力,用于训练和运行AI模型。...

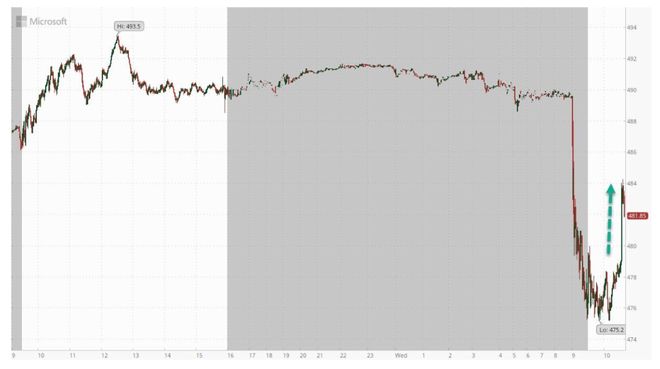

微软下调AI软件销售配额,股价跌近3%,创下半个月来最大跌幅

微软已下调部分AI软件的销售目标,由于企业客户对新型人工智能产品的接受速度不及预期。 12月3日,据媒体报道,由于销售团队未能在截至今年6月的财年达成目标,微软Azure云部门已调低了针对特定AI产品...

微软财报披露OpenAI单季亏115亿美元

微软最新财报意外披露了OpenAI的财务状况,这家AI明星公司在单季度内可能遭遇超过115亿美元的巨额亏损。这一数字远超市场预期,凸显出人工智能领域持续的烧钱速度。 微软在截至9月30日的季度财报中透...

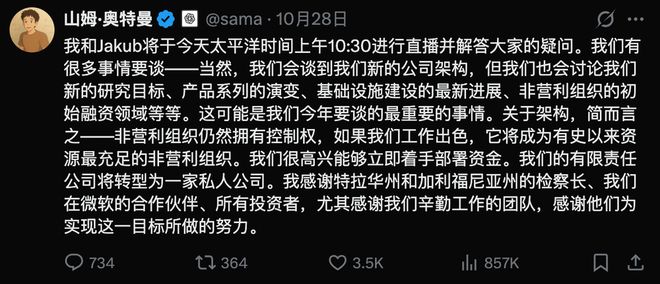

OpenAI与微软的博弈

10月28日消息,OpenAI 完成营利性重组,并与微软达成一项新协议。 据官宣文,其营利性组织现已转型为一家公益公司,名为 OpenAI Group PBC。非营利组织现名为OpenAI 基金会,持...

豫ICP备2024079567号-1

豫ICP备2024079567号-1