“掏空”娃哈哈,转移国有资产?宗馥莉又摊上事了

“在娃哈哈集团之外,存在着一个规模庞大的‘娃哈哈帝国’!”

近日,某官媒言辞激烈地指出,娃哈哈集团涉嫌国有资产流失,近乎沦为“空壳”。矛头直指刚接过饮料帝国权杖一年的宗馥莉。

而不久前,娃哈哈卷入了“今麦郎代工”的舆论风波,消费者质疑“同一产线的水,今麦郎只卖一元,贴上娃哈哈的标就能卖2元”,使得娃哈哈和今麦郎分别对此事件做出紧急公关。

一连串的负面消息,让曾经被父亲捧在手心呵护的“小公主”宗馥莉,架在了火上“烤”。

另一个“娃哈哈”已经崛起

上述媒体调查显示,这家曾以国资为第一大股东的企业,历经二十余年发展,核心资产已悄然转移至集团体系之外。

实际上,这场“挪腾术”在宗庆后时期已经开始布局,只不过作风更激进的宗馥莉,让这场持续二十余年的“体外循环”推向了台前。

资料显示,如今“娃哈哈系”境内200余家公司中,仅16家由集团投资且多为非控股,其余百余家体外公司均与国资无关,却围绕娃哈哈品牌开展商业活动。

其中宏胜饮料集团尤为典型,这家注册在英属维京群岛的企业,2007 年起由宗馥莉执掌,截至 2024 年初已拥有 19 个生产基地、48 家子公司及 104 条生产线,不仅垄断娃哈哈近半加工业务,更将销售渠道牢牢攥在手中。

因为娃哈哈集团下属部分公司实控权均不在国资手中,直接导致杭州国资连续多年未获分红,形成“企业盈利、股东失血”的怪象。

数据对比显示,2022年底“娃哈哈系”总资产370.47亿元,营收512.02亿元,净利润47.67亿元;而国资控股的娃哈哈集团本部及16家子公司资产仅58.07亿元,营收14.03亿元,净利润仅1871万元,其资产、营收、净利润分别仅占体系总量的15.67%、2.74%和0.39%。

从数据来看,娃哈哈集团确实被“掏空”了,而体系外的宏胜集团已经长成了“庞然大物”。

实控权的争夺战

剥开表象,这场博弈的核心在于实控权。

公开资料显示,1999年改制后,娃哈哈集团由全资国企变为国资相对控股企业,国资(杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司)持股46%仍为第一大股东,宗庆后(后由宗馥莉继承)持股29.4%,职工持股会持股24.6%。

(花朵财经制图)

从表面来看,国资是第一大股东,实际上,宗庆后是通过“人情纽带”将职工持股会转化为“一致行动人”,以54%的实质控制权维系着“人治”时代的稳定。

这种模式高度依赖宗庆后的个人威望,却为日后的权力交接埋下隐患。接班人宗馥莉既缺乏父亲的江湖威望,又无法通过股权比例直接掌控企业,不得不另寻出路。

2003年成立的宏胜集团,本质上是宗氏父女为突破股权枷锁布下的“暗棋”。在“达娃之争”期间,宏胜作为对抗达能的筹码快速扩张,却在无形中形成“第二套娃哈哈体系”,如今更成为宗馥莉与国资博弈的关键底牌。

除了股权,娃哈哈更重要的战场在商标权。

早在2006年,宗庆后与法国达能爆发了三年的股权、商标争议,史称“达娃之争”。最后达能和宗庆后在2009年达成和解,达能退出,娃哈哈商标还是归娃哈哈集团所有。

但令人咋舌的是,过去很长一段时间,娃哈哈商标竟由宏胜集团旗下企业授权生产。如委托今麦郎生产娃哈哈产品的代工合同中,甲方为杭州宏诚食品饮料有限公司——这家宏胜全资子公司与娃哈哈集团毫无权属关系,却堂而皇之地行使着商标授权权力。

今年年初,宗馥莉试图将“娃哈哈”系列商标共计387件由娃哈哈集团转移到其控股的杭州娃哈哈食品有限公司。

知情人士透露,该交易拟以1亿元价格成交,而这些商标的公开估值超过800亿元。

在未履行股东会、董事会决策程序,且未与国有股东沟通的情况下,这场近乎“明抢”的商标转移被国资方及时发现并制止,将宗馥莉推上舆论风口浪尖。

内部也开始“撕裂”

除了外界的指控,娃哈哈内部改革也出现了一些杂音。

自宗馥莉执掌娃哈哈后,争议事件如多米诺骨牌般爆发。

最近一年,员工被要求转签宏胜合同、工龄清零的维权风波未平,代工厂欠薪纠纷又起,甚至出现员工因“被强制低价收购股份”而集体诉讼的局面。

宗馥莉“杀伐果断”的作风,在2024年的人事大调整中达到顶峰。她一口气撤换30多名中层领导,将宏胜系管理层安插进核心岗位。

她还将绩效导向的考核体系引入娃哈哈,对未完成任务的员工直接开除,不留一点情面,被外界评价为“心狠手辣”。

事实上,这种激进的商业策略,与宗馥莉的个人特质密不可分。作为留美归来的“海归二代”,她接受的西方管理教育,塑造了她追求效率、崇尚制度化的思维模式。

这种背景使她在接手娃哈哈后,本能地试图用“美式管理”改造这家带有浓厚国企色彩的传统企业。

这位“继承者”试图紧握实权、重塑掌门权威,大力推行企业改革,但她却学不会中式政治经济学那一套玩法,曾经跟随宗庆后打天下的老臣们,面对突如其来的“挥刀大改”,又岂会轻易俯首听命?

这一系列事件,暴露出她在处理复杂政商关系时的经验不足,西方教育背景下形成的“直接推进”思维,她显然低估了国内国企治理中程序合规的重要性。

转移商标受阻后,宏胜集团于今年2月申请“娃小哈”“宗小哈”等商标,并在5月发布声明称,已为推出全新自有品牌做好准备。

这番“去娃哈哈化”操作,被外界视作宗馥莉试图摆脱国资监管的宣言书——正如业内人士所言:“她似乎将杭州国资视为'新达能',急于除之而后快。”

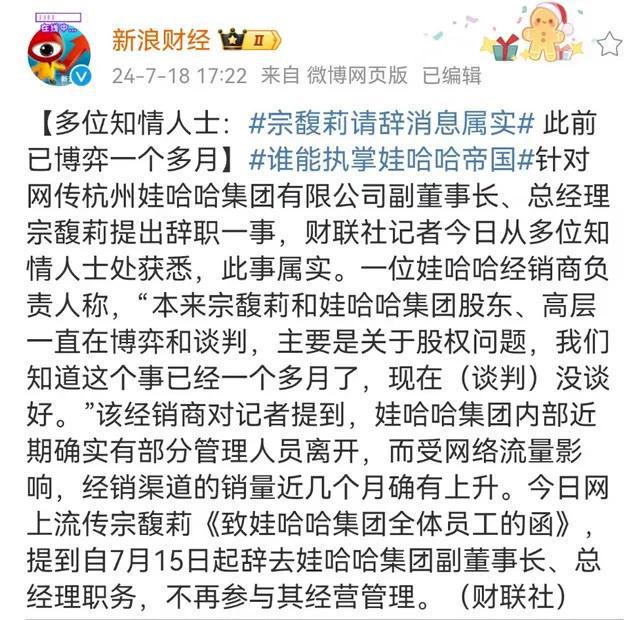

事实上,杭州国资与宗馥莉的矛盾早已暗流涌动:去年宗馥莉突然提出辞职,幕后推手正是国资大股东的强硬反对;而今年的商标转移事件,则彻底撕开双方的遮羞布。

值得深思的是,这套体外布局的底层逻辑,实则延续了宗庆后二十年前应对“达娃之争”的后手策略。

宗馥莉或许本意是延续父亲的“控制权保卫战”,但激进手段却让她陷入“穷庙富和尚”的舆论漩涡。

若真如外界担忧的那样,宗馥莉侵吞了娃哈哈的国资权益,最后将娃哈哈的资产转移走,令娃哈哈彻底变成一家“外资公司”。即便成功了,她也会背上“千古罪名”。宗馥莉绝对不会这么蠢。

站在“国货之光”的十字路口,宗馥莉的改革像把双刃剑:一边是试图打破国资掣肘、证明个人能力的迫切,另一边是动作过猛引发的信任危机。

当她关闭自有工厂转向代工、强制员工换签合同、在英属维京群岛搭建企业架构时,或许未曾想过,这些带着“破局者”烙印的操作,正将自己和娃哈哈拖入更复杂的利益迷局。

对于这位年轻的继承者而言,如何在掌控权与合规性之间找到平衡点,或许比单纯的“去国资化”更考验智慧。

毕竟,没有人希望看到宗庆后留下的商业帝国,在激进改革中分崩离析。

历史上,健力宝曾因内部管理问题和市场变化而逐渐衰落,杭州估计也不愿意看到娃哈哈成为第二个健力宝。

相关文章

大江东|进博观察⑥:"黑"与"白"间看创新

当飞利浦首发首展的临床多核磁共振设备,首次将AI融入影像检查的每一环节时,不远处的上海馆内正展示着可陪伴可助行的养老护理机器人…… 在第八届进博会上,“黑科技”与“银发经济”的对话,勾勒出中国新产业...

财务造假曝光!这些‘自主可控’的企业,到底在骗谁?

星空君最近接了个大活,把几个用了N年的系统进行信创化改造。 信创的概念提了十几年了,但一直没有非常清晰的标准,最近两年突然标准清晰了,让星空君有点措手不及。 比如N年前星空君在做系统架构设计的时候,就...

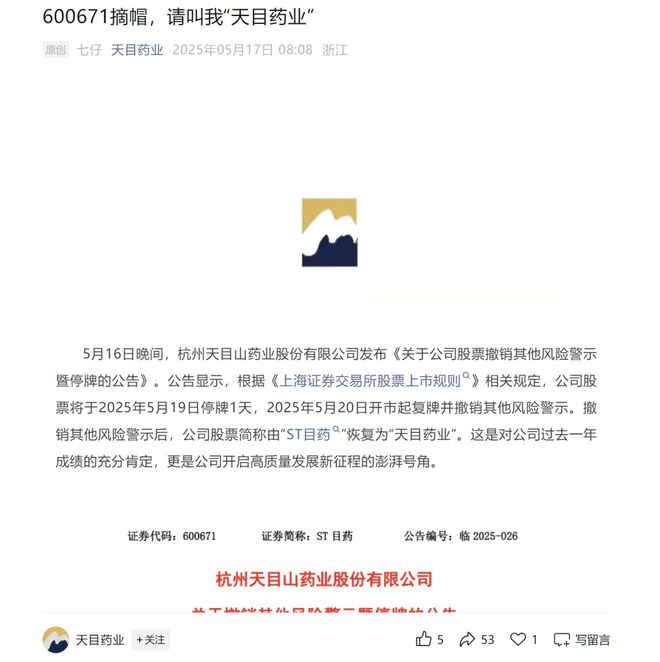

国资加持,明日复牌!ST目药成功“摘帽”

历经多年,ST天目(600671.SH)终于成功“去星摘帽”,公司股票简称将自5月20日起恢复为天目药业。业绩层面,公司在去年成功扭亏为盈,核心产品销售额翻倍增长。 昔日“中药制剂第一股”如何在国资扶...

要拿这些的翻车案例,证明整个人形机器人产业垃圾,那就完全逻辑错误

前几个月还在春晚转手帕,现在人形机器人都已经上道跑马拉松了,这个周末是真挺魔幻。 想象中这可能挺炫酷,校运会办上了赛博坦,霹雳火狂追擎天柱;实际你要搁网上看了跑步直播,那就会深深感到抽象: 有的跑一...

特朗普政府叫停海上风电项目 多位民主党州长发声抵制

特朗普长期以来对风电场怀有强烈敌意,曾将其嘲讽为“丑陋、杀鸟的怪物”,甚至是本世纪最大骗局。 近几周来,他采取了更激进的措施限制风电建设,包括阻止项目获得农村发展商业贷款,叫停丹麦沃旭能源公司在罗德岛...

超260人次变动!涉多家董事长、总经理、副总!公募基金圈释放什么信号?

公募基金高管进入密集变更期。 据《国际金融报》记者统计,8月22日至今,共有5家公募进行了董事长职务变更,3家公募进行了总经理或副总经理职务变更。此外,还有1家公募基金近期传出总经理即将变更的消息。...

豫ICP备2024079567号-1

豫ICP备2024079567号-1