固态电池新突破 新能源车续航有望超过1000公里

据央视新闻消息,近日,我国科学家成功攻克了全固态金属锂电池的“卡脖子”难关,让固态电池性能实现跨越式升级:以前100公斤电池顶多支持500公里续航,如今有望突破1000公里天花板。这是怎么做到的?我们来一探究竟。

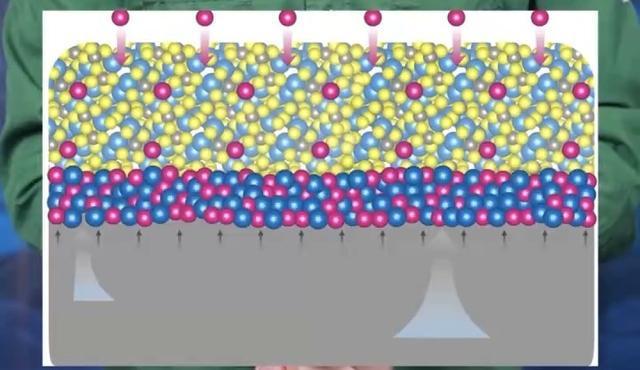

要理解这一突破,得先搞懂固态电池为什么还没有广泛走向市场?电池充放电全靠锂离子在正负极间“往返跑”。可以说,锂离子是电池中的“外卖小哥”,负责把电子从电池正极送到负极,固体电解质就是它们“送外卖”的“高速公路”。常用的硫化物固体电解质,硬度高、脆如陶瓷;而金属锂电极却软得像橡皮泥。这两种材料贴合时,就像把橡皮泥粘在陶瓷板上,界面处坑坑洼洼,这样难走的路,很影响电池充放电效率。

如今,我国多个科研团队纷纷出手,三大关键技术突破让“陶瓷板”和“橡皮泥”实现严丝合缝,有望解决固-固界面接触难题,彻底打通固态电池的续航瓶颈。

第一是中国科学院物理研究所联合多家单位的科研团队开发的“特殊胶水”——碘离子。在电池工作时,碘离子像“交通警察”,顺着电场跑到电极和电解质的接口处。主动吸引通行的锂离子过来,像流沙一样,哪里有小缝隙、小孔洞,就自动流过去填满。通过一番缝缝补补,电极和电解质能自己贴得严严实实,从而突破了全固态电池走向实用的最大瓶颈。

第二是中国科学院金属研究所的“柔性变身术”。科学家用聚合材料给电解质打造了一副“骨架”,让电池像升级版保鲜膜一样抗拉耐拽。弯折2万次、拧成麻花状都完好无损,完全不怕日常形变。同时,在柔性骨架中加入一些“化学小零件”,它们有的能让锂离子跑得更快,有的能额外“抓”住更多锂离子,直接让电池储电能力提升86%。

第三是清华大学的“氟力加固”。科研团队用含氟聚醚材料改造电解质,氟的“耐高压本事”极强,电极表面的“氟化物保护壳”,能够防止高电压“击穿”电解质。这项技术在满电状态下经过针刺测试、120℃高温箱测试都不会爆炸,可以确保安全与续航“双在线”。

未来已来,固态电池的硬核技术突破,正在把新能源出行的“未来”变成“现实”。

(总台央视记者 帅俊全 高博远)

编辑 李忆林子

相关文章

荣耀MagicBook Pro 14评测:轻薄本里的“六边形战士”

当下环境,“卷”字当头,以笔记本电脑为代表的消费电子,竞争更甚。从目前主流品牌的产品卖点来看,轻薄便携、超长续航以及能够满足日常生活办公的高性能等,成为促使众多用户购买的关键。 而在众多产品中,发布于...

豫ICP备2024079567号-1

豫ICP备2024079567号-1