百元寿司郎,吊打高端日料

寿司郎用一套高效的工业化体系,碾压了那些故弄玄虚的「匠人叙事」,回归了一种本该如此的「商业常识」。

去年北京寿司郎西单大悦城店开业,排队直冲1700多号 ,有人硬等10个钟头,非要吃上这顿寿司。

这两年,寿司郎在全国各地的门店,从天津到珠海,基本上都需要排队等位。黄牛们更是嗅到了商机,一个排队号能炒到几十上百块,甚至专门开发出了山寨版的官方小程序,来以假乱真。

所以,这个寿司郎到底是什么来路,为什么一个人均150的寿司店,就能让大家心甘情愿排队?

这期内容,我们就来聊聊寿司郎,到底是怎么回事,又是怎么火起来的。

01

我们先来说说国内的寿司店生态。

在寿司郎进来之前,国内的寿司店,好像是集体魔怔了一样,装修是一个比一个装,价格是一个比一个贵。

比如说前两年很火的Omakase。

这个词听起来就给人一种高深莫测的感觉,让人想起各种日式概念,什么侘寂、物哀、枯山水。

但实际上,它的本意很简单,就是「您看着安排」,它是一种没有固定菜单,由主厨决定菜品的用餐方式。

Omakase的经典画面是,在原木风格的餐厅,昏暗的灯光打在吧台上。

一位表情严肃的「寿司仙人」站在你面前,用一种近乎于宗教仪式的虔诚处理着食材,告诉你,这是什么鱼,经过了哪些处理。

再或者店名,取名取个「鮨」字,大众点评一搜,全是人均500起跳的店。

02

但是,寿司郎这个日本回转寿司连锁店,情况却完全不同。

寿司郎的创始人是大阪一家传统寿司店主,这家店创立于70年代,后来开始规模化扩张。

今天,寿司郎已经在日本销售额第一,它的年客流量甚至超过日本总人口。

2021年9月,它在广州开出第一家门店,正式进入中国大陆市场,此后在北京、天津等地开出了几十家门店。

它的店里没有「大师」教你做人,只有点餐大屏幕和回转传送带任你差遣。

你可以吃到八块钱的焦糖鹅肝、十块钱的金枪鱼大腹,还有十五块钱的厚切生三文鱼。

之所以很多人排队,是因为他们认为,寿司郎在用人均一百多的价格,做出了人均三五百的店里才有的品质。以前花大价钱才能吃到的东西,在这里不要一两千,也不要八九百,只要一两百。

听到这里,肯定有朋友会说了:「你先等等,人均一百五还叫性价比?我家楼下的N多寿司、鲜目录寿司,二三十块钱就能买一大盒,直接吃到撑,而且人均一百五也谈不上便宜啊。」

这句话呢,确实也没错,在国内市场,人均消费二三十的寿司店也有不少。

但是,此寿司非彼寿司。

那种超低价的寿司,更像是一种魔改后的小零食。为了控制成本,它们用的鱼肉品质非常有限,更多的是靠各种沙拉酱、肉松、蟹肉棒和油炸物来填充口感。

人均150也确实谈不上便宜。但是,价格,是一种相对的心理感受。

之前那些高端日料,已经把「人均五百以下没有好寿司」的思想钢印打在了消费者心中,顾客的预期被拉到了一个不切实际的高度。

这时候,寿司郎这个用料扎实、价格诚恳的正常选手,反而像是一个异类,受到顾客的追捧。

而且,这里还涉及到一个更深层的问题:这种「日料就该很贵」的观念,本身就是被营销出来的。

03

我们先过一遍寿司的发家史,你会发现,这个你以为充满了日式传统的东西,其实只有一两百年的历史,而且都谈不上日本原创。

比如早在汉代,我国就出现了寿司的思路,把盐和米饭一起发酵,等它熟成了再吃,这就是「鲊」(zhǎ)。

到了南北朝时期,贾思勰更是在《齐民要术》里,用了整整一节来详细介绍各种「作鱼鲊」的方法。根据日本学者的考证,这项技术正是在公元8世纪的奈良时代,由中国传入日本。

到了19世纪初,江户(也就是今天的东京)诞生了最具代表性的品种——「握寿司」,这是今天我们看到的寿司主流。

但是这时候的寿司,远谈不上什么高端料理,而是一种街头小吃,可以让忙碌的劳工快速充饥。

这些地方往往连个座位都没有,大家都是直接站着用手吃,吃完抹抹嘴就走。

没错,寿司在一开始,只是一种城市快餐而已。关东大地震之后,很多寿司师傅背井离乡,把这种食品带到日本各地。

今天所谓的Omakase,其实是寿司市场上的一个「特殊存在」,根本代表不了大多数。

日本经济发展后,产生了庞大的富裕阶级和中产阶级,寿司也开始了「精英化」叙事。

高端的寿司店开始出现,服务于小众特定人群。寿司师傅的角色也从街头小贩,成了手工匠人。

而占据日本寿司市场一半份额的类型,就是「回转寿司」店。

回转寿司的发明者,叫白石义明。1958年,他受到啤酒厂传送带的启发,开出了世界上第一家回转寿司店「元禄寿司」。

这种店用传送带取代了人工送餐,仅仅几位寿司师傅,就可以为大批量顾客服务,进一步降低了成本。

1970年,元禄寿司在大阪世博会上的展馆大获成功。1978年专利到期后,回转寿司模式被大量模仿,逐步成为日本寿司市场的主流形式之一。

目前,日本寿司市场规模共1.5万亿日元,寿司郎、滨寿司这些回转巨头,就占到了7500亿日元,相当于是寿司市场的汪峰。

大多数日本人认知中的「吃寿司」,就是以街边店和回转寿司为代表的平价店。

但是在中国市场,就有点变味了。国内市场几乎是跳过了平价店阶段,直接被灌输了「寿司等于高级日料」的观念。

这种认知的形成,那部《寿司之神》纪录片可能起到了关键作用。这部片子讲述了一位叫小野二郎的寿司师傅,如何以其极致的追求,经营着一家米其林三星寿司店。它极大地神化了寿司师傅的「职人」角色,将寿司塑造成了一种充满仪式感的昂贵艺术品。

此外,各种「天妇罗之神」、「鳗鱼之神」、「煮饭仙人」也开始出现,他们的徒子徒孙也在国内开出了各类天价日料店。

其中鱼龙混杂,许多人学了个皮毛,就开始装神弄鬼,想在市场上赶紧割一把韭菜。

结果就是,我们虽然有了全世界最昂贵的Omakase,却没有更大众的高品质平价寿司店来作为「锚点」。

消费者没有参照物,以为吃日料就等于「大出血」。

在这样的市场上,寿司郎的火爆就不奇怪了,因为它的出现,恰恰就是一次「正本清源」。

它并没有发明任何新东西,它只是把日本寿司生态里,占据主流的类型,原封不动地搬了过来,填补了巨大的市场空白。

04

为了降低成本,提高效率,寿司郎采用了一系列的技术手段。

从2002年起,他们就在每个寿司盘底下装了个IC芯片,实时记录这盘寿司是什么、什么时候做的、在传送带上走了多远,以及最后被谁拿走了。

这些芯片每年还会收集超过10亿个数据点。算法能根据顾客类型、历史消费、实时点餐的情况,精准预测未来顾客最想吃什么,把生产指令直接发给后厨。

后厨也配备了不少寿司机器人,他们可以配合寿司师傅快速出餐,而且做得非常标准。

前厅也一样,自助取号、大屏点餐、传送带直送、自动结账,所有环节都尽可能地自动化,大大减少了对昂贵人力的依赖。

在压缩运营成本的同时,寿司郎还维持了水准之上的品质。

一般餐厅为了利润最大化,会把食材成本控制在30%以下,但寿司郎的比例能达到50%左右。这意味着你花的100块钱里,有一半,都实实在在地变成了你嘴里的那片鱼肉。

寿司郎还废除了中央厨房模式,坚持所有食材都在门店内完成从切片到捏制的全过程,进一步保障了端上餐桌前最后一刻的新鲜度。

这让它在平价市场里,也能提供超过同行的品质。既然这样,顾客认可它也就不奇怪了。

寿司郎的现象级成功,其实道理也很简单。

我们越来越厌倦为那些过度包装的仪式感买单,我们渴望回归商业的本质:一分钱,一分货。

寿司郎用一套高效的工业化体系,碾压了那些故弄玄虚的「匠人叙事」,回归了一种本该如此的「商业常识」。

「寿司之神」们,在这种「寿司之郎」的打击面前,会越来越不堪一击。

当然,寿司郎也并非完美无瑕。随着门店越开越多,品控不一的抱怨时有出现;前员工举报的食品安全风波,也为其敲响了警钟。而滨寿司、元气寿司等同行的价格战,也让平价寿司赛道变得越来越「卷」。

而如果能卷到寿司价格更亲民,用料也更好,对消费者来说,总归是好事。

【参考资料】

寿司郎 维基百科

寿司郎仍在制造排队长龙 界面新闻

寿司郎挺进北方市场,但在内地它不是很赚钱 界面新闻

寿司郎华东首店落地苏州 中新网江苏

排队2小时起,堪比寿司界“迪士尼”,寿司郎凭什么火了? 首席商业评论

前员工举报寿司郎:长期提供变质食物 南方都市报

回转寿司品类“翻红”,“日本失去的30年”正在中国上演? 餐饮老板内参

餐饮倒闭潮下,“寿司郎”为何继续在华扩张? 东方新报

被热捧的寿司郎热度下降? 成都商报

寿司郎排队10小时,黄牛都看不下去了 广州日报新花城

日本餐饮食材展|日本的代表性美食——寿司是如何演变而来的? 日本食品出口展

关注IC实验室视频号

B站:IC实验室

微博:IC实验室

相关文章

益生元饮品成现象级风口,大窑加速年轻化战略破局

随着健康消费意识崛起,“熬最晚的夜,喝最补的水”似乎成为年轻一代的生活写照,健康化+功能化的消费需求催生出了“轻养生”的黄金赛道。面对“既要劲爽口感,又要健康无负担”的需求,益生元汽水迎来爆发式增长。...

英国医疗系统的转诊“黑洞”

英国国家医疗服务体系(NHS)正在面临一个被长期忽视但影响深远的系统性问题:大量患者在从全科医生(GP)诊所转诊至医院的过程中被卡在“黑洞”里,最终既未被录入医院的等待名单,也无法获得所需治疗。 数据...

不止演唱会!红花郎以渗透式营销“扎根银川”

从“事件营销”到“生活共建”跨越。 十年以来的首场演唱会,对于银川而言意味着什么? 当然是:全城狂欢! 当黄绮珊唱起那首大热金曲《向云端》;当《海芋恋》的轻快节奏响起;当《快乐崇拜》开启万人合唱.....

谷歌连续收获诺贝尔奖!AI拿下去年化学奖,量子计算拿下今年物理学奖

谷歌母公司Alphabet的科学家连续两年斩获诺贝尔奖,再次凸显了这家科技巨头在人工智能和量子计算等前沿基础研究领域的深厚实力,这些技术被认为将对未来商业和市场格局产生颠覆性影响。 最新动态是,202...

具身智能何时实现“ChatGPT时刻”,王兴兴说了个关键前提丨聚焦进博会

红星资本局11月5日消息 在今日举办的第八届虹桥国际经济论坛上,宇树科技股份有限公司创始人、董事长王兴兴表示,今年机器人大模型(具身智能)的发展速度在一些领域技术进步显著,“但在具身智能的大模型层面,...

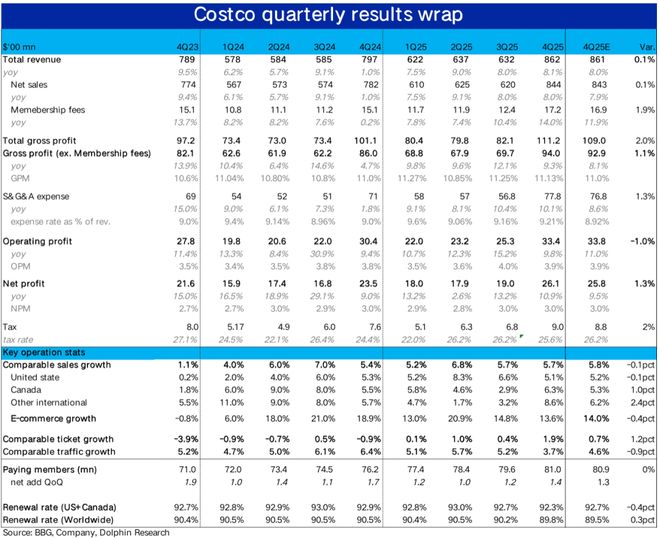

中产也“萎”了,Costco也遇迎头风?

全球折扣零售王者—Costco于9月26日美股盘后,发布了截至8月底的2025财年4季度财报。大体上Costco的也就增长仍是比较平稳的,收入和经营利润双双维持8%~9%的增长,但也暴露出了一些潜在的...

豫ICP备2024079567号-1

豫ICP备2024079567号-1